摘要:一、火星基本概况火星(Mars)作为太阳系中与地球最为相似的行星之一,因表面广泛分布的氧化铁而呈现出显著的红色,故被称为“红色星球”。在中国古代天文学中,它被...

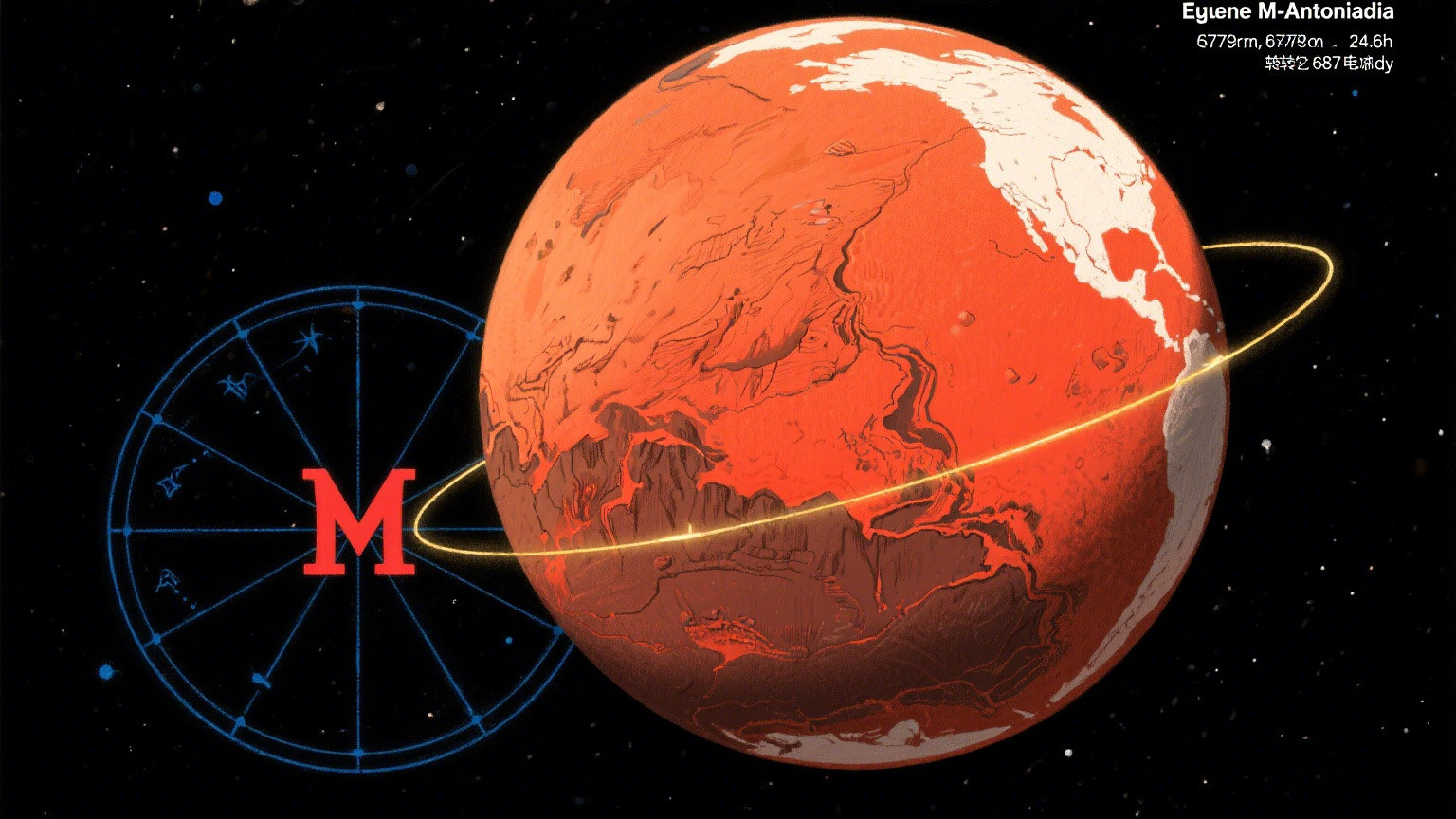

火星(Mars)作为太阳系中与地球最为相似的行星之一,因表面广泛分布的氧化铁而呈现出显著的红色,故被称为 “红色星球”。在中国古代天文学中,它被命名为 “荧惑”,这一称谓源于其荧荧似火的外观、多变的亮度,以及时而顺行、时而逆行的复杂运行轨迹,给人以迷惑之感。

从轨道参数来看,火星与太阳的距离存在显著变化,近日点约为 2.065 亿千米,远日点则达 2.491 亿千米。这种距离变化直接影响了它在地球观测者眼中的亮度:最暗时视星等约为 + 1.5 等,最亮时可达 - 2.9 等。其公转轨道为椭圆形,偏心率 0.09,轨道半径相当于 1.52 个天文单位。火星与地球的会合周期约为 779.87 天,即每隔约 2 年 2 个月会接近地球一次。当二者运行至太阳同侧且近乎成一直线时,便形成 “火星冲日” 现象;而每隔 15 至 17 年,会出现一次 “大冲”,此时火星与地球距离极近,是观测火星的最佳时机。

火星表面拥有与地球相似的地形特征,包括沙漠、丘陵、峡谷等,同时存在大量干涸的河床,这为 “火星曾存在液态水” 提供了关键证据。不过,火星质量仅为地球的 1/10,较弱的重力使其无法维持浓密的大气层,导致如今的火星呈现出干燥荒凉的状态。尽管如此,火星在历史上可能经历过温暖湿润的时期,这也使得人类对其探索热情从未消退,建立火星基地的设想始终是航天探索的重要目标。

尽管人类尚未直接观测到火星的内部结构,但通过探测器传回的数据及相关研究,科学家已构建出其内部结构的理论模型,主要分为以下几个部分:

内核:由于火星体积较小且距太阳较远,冷却速度较快,但其中心的铁核外部可能仍处于半熔融状态。

地幔:密度低于内核,由硅酸盐岩构成。在形成初期,地幔可能为液态,其流动与喷发塑造了火星的基本地貌,如表面的巨型裂谷便由地幔运动所致。不过,目前火星地幔已无明显流动迹象。

地壳:主要由火山岩组成,且存在南北半球差异 —— 南半球地壳厚度约 80 千米,北半球约 35 千米。

在大气组成方面,火星大气以二氧化碳为主,占比 95.3%;其余成分为氮、氩、一氧化碳、氧、臭氧、氢等,水汽含量极低,仅约 0.01%。

水的存在形式:如今的火星虽干燥荒凉,但水以水蒸气或冰的形式广泛存在于大气、地表及地下。结合火星表面的河谷、三角洲等地形遗迹,科学家推测其历史上曾有大量液态水。

水手谷:作为火星上最大的峡谷,水手谷长约 5000 千米,宽约 200 千米,是火星表面最显著的地貌特征之一。

奥林匹斯火山:火星上最大的火山,高度约 25 千米,底部直径约 500 千米,火山口直径约 72 千米,其规模远超地球上的火山。

极冠:火星两极被白色冰层覆盖。北极冠主要由水冰构成,厚度约 2 千米;南极冠表面为 8 米厚的干冰,下方则是深厚的冰层。据估算,若极冠中的水冰全部融化并均匀覆盖火星表面,可形成约 10 米厚的水层。

火星拥有两颗不规则形状的卫星 —— 火卫一(Phobos)和火卫二(Deimos),均由美国天文学家 A・霍尔于 1877 年火星大冲期间发现。两颗卫星表面均布满撞击坑,其中火卫一的尺寸约为 28 千米 ×23 千米 ×20 千米,火卫二约为 16 千米 ×12 千米 ×10 千米。

截至 2014 年,全球共向火星发射了 42 个探测器,涵盖飞掠、环绕、着陆等多种探测方式,其中 7 个探测器成功实现火星表面着陆,传回的海量数据极大推动了人类对火星的认知。

值得关注的是,中国首个火星探测器 “天问一号” 于 2020 年 7 月 23 日在文昌航天发射场由长征五号遥四运载火箭发射升空。截至 2020 年 10 月 28 日,其已在轨飞行 97 天,距地球约 4400 万千米,累计飞行路程约 2.56 亿公里,为中国的火星探索事业开启了崭新篇章。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。