摘要:在广袤无垠的宇宙坐标系中,火星始终是人类星际探索蓝图里极具特殊意义的天体。从古代文明对其的观测与想象,到近现代科技驱动下的系统性探测,这颗红色星球承载着人类对宇...

在广袤无垠的宇宙坐标系中,火星始终是人类星际探索蓝图里极具特殊意义的天体。从古代文明对其的观测与想象,到近现代科技驱动下的系统性探测,这颗红色星球承载着人类对宇宙认知突破的渴望,堪称人类宇宙征途中的关键探索对象。

人类对火星的关注可追溯至古代文明时期。由于其在天球上呈现出独特的红色光谱,且运行轨迹相较于其他行星更具不规则性,火星在古代便引发了人类复杂的情感与认知。在中国古代天文体系中,火星被命名为 “荧惑”,因 “荧荧火光,离离乱惑” 的观测特征,常被赋予与战乱、灾异相关的象征意义;在西方古典文化里,火星则与战神马尔斯(Mars)相联系,成为力量与战争的文化符号。尽管受限于古代观测技术,人类对火星的物理属性认知有限,但它已深度融入文学、艺术与神话创作,成为人类文明发展中不可或缺的文化元素。

17 世纪天文望远镜的发明,标志着人类对火星的认知进入近代科学阶段。19 世纪末,意大利天文学家乔瓦尼・斯基帕雷利通过望远镜观测,提出火星表面存在 “运河”(canali)的观点,这一论断在当时引发了全球范围内对火星生命存在可能性的广泛讨论,直接推动了科幻文学领域中火星题材作品的爆发式增长。后续观测虽证实 “运河” 实为视觉误差导致的误判,但这一事件极大激发了人类对火星探索的科学热情,为 20 世纪火星探测工程的启动奠定了社会基础。

20 世纪中叶,随着航天技术的突破与冷战时期美苏太空竞赛的展开,火星探测正式迈入太空时代。1965 年,美国 “水手 4 号” 探测器成功飞越火星,传回人类历史上首张火星表面近距离图像,首次证实火星表面是布满陨石坑的荒芜地貌,颠覆了此前对火星的浪漫想象,同时开启了火星实地探测的新纪元。此后,美苏两国相继发射多颗火星探测器与火星车,从环绕探测到着陆巡视,逐步实现对火星地形地貌、大气成分、土壤结构等关键参数的系统性探测,为后续火星科学研究积累了海量基础数据。

进入 21 世纪,火星探测呈现出全球化、多元化的发展趋势。中国、欧洲空间局、印度、阿联酋等国家和地区先后启动自主火星探测任务,形成多主体协同探索的格局。中国 “天问一号” 实现火星环绕、着陆、巡视一次成功,美国 “毅力号” 开展火星采样返回试验,阿联酋 “希望号” 专注于火星大气研究,这些任务从不同维度拓展了人类对火星的认知边界,推动火星科学研究进入全新阶段。

火星是太阳系中与地球物理特征最为接近的行星,其位于太阳系宜居带内的空间位置,使其具备理论上孕育生命的基础条件。尽管当前火星表面因大气稀薄、温度过低,难以维持稳定的液态水存在,但大量探测数据表明,数十亿年前的火星曾拥有浓密的大气层与广阔的液态水环境,火星表面发现的干涸河道、冲积扇、湖床遗迹等地质构造,为这一结论提供了直接证据,暗示火星早期可能存在适宜生命生存的环境。

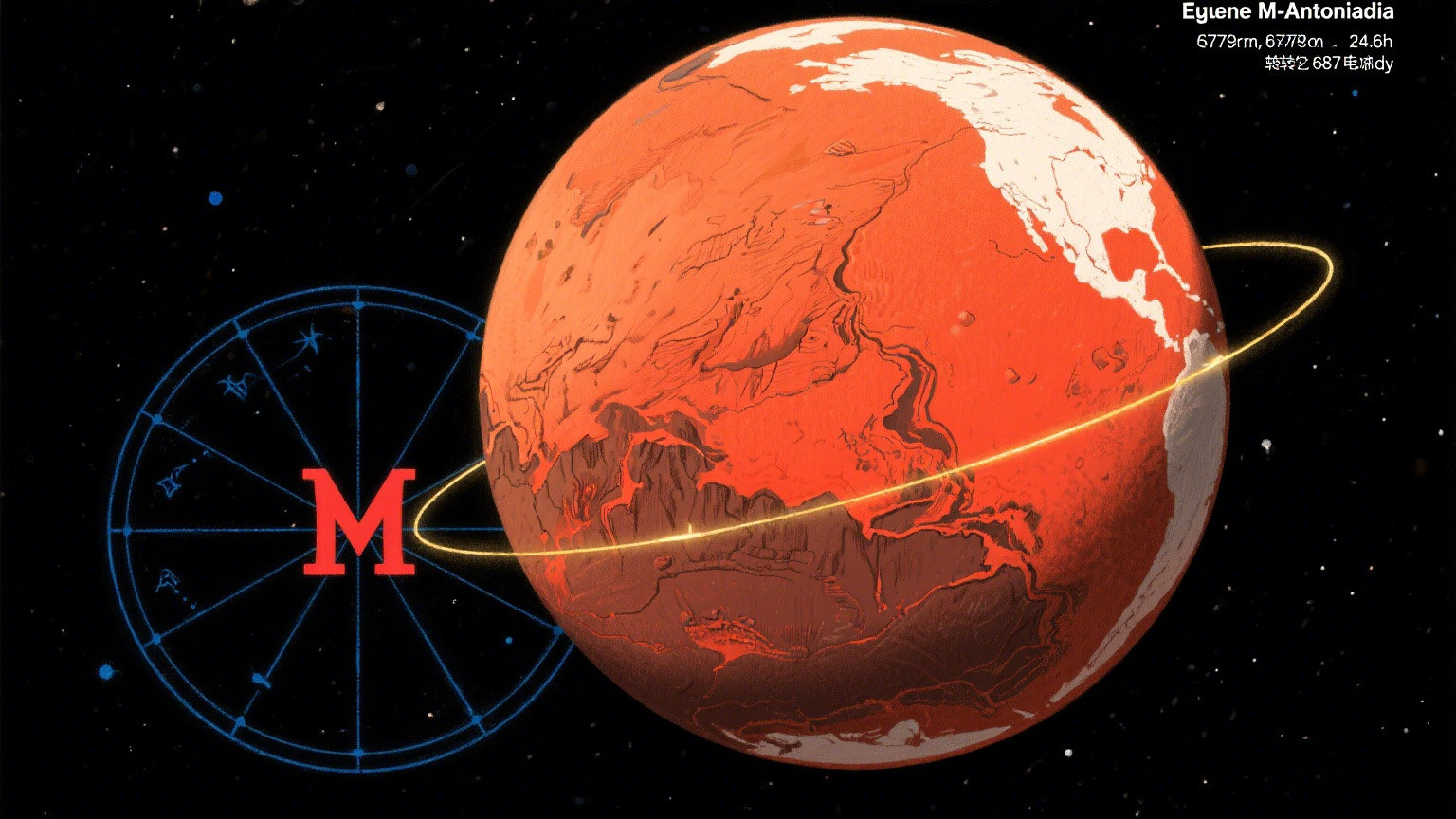

从自转参数来看,火星自转周期约为 24 小时 37 分钟,与地球 24 小时的昼夜周期高度接近,这一特征意味着人类若在火星建立基地,生物钟无需进行大幅调整,为长期驻留提供了生理适配基础。此外,火星自转轴倾角约为 25.19°,与地球 23.44° 的自转轴倾角相近,使得火星同样存在四季更替现象。火星北半球夏季时,极地冰盖部分消融,地表温度相对升高;冬季则气温骤降,冰盖范围扩大,这种季节性变化进一步强化了火星与地球的 “亲缘关系”,成为科学家推测火星可能存在生命的重要依据之一。

在地形地貌方面,火星拥有太阳系中最为丰富的地貌类型,包括高达 21 千米的奥林匹斯山(太阳系最高火山)、绵延 4000 千米的水手大峡谷(太阳系最大峡谷)、广阔的乌托邦平原等。这些地貌特征与地球的高原、峡谷、平原等地形存在高度相似性,不仅为研究太阳系行星地质演化提供了典型样本,也为未来火星基地选址与资源开发提供了潜在空间。

地球作为目前已知唯一孕育生命的行星,其早期生命起源的关键证据因板块运动、地质变迁等因素已大量消失,难以构建完整的生命演化链条。而火星由于早期环境与地球相似,且后期因磁场消失、大气逃逸导致环境急剧变化,其表面地质结构相对稳定,保留了大量太阳系早期的环境信息,成为研究生命起源的 “天然实验室”。

科学家推测,太阳系形成早期,火星与地球均经历了小行星撞击、彗星物质输送等过程,大量有机分子可能被携带至两颗行星表面。早期火星或许比地球更早具备生命诞生的条件,若能在火星岩石或土壤中发现远古微生物化石、有机分子残留等证据,将为揭示生命从无到有的演化过程提供关键线索,不仅能推动地球生命起源研究的突破,更能重塑人类对宇宙生命普遍性的认知,解答 “人类在宇宙中是否孤独” 这一核心命题。

火星当前的荒芜状态,被认为是行星宜居环境演变的典型案例,对研究地球未来环境变化具有重要参考意义。数十亿年前,火星曾拥有与地球相似的宜居环境,但由于火星内部核幔活动减弱,磁场逐渐消失,失去磁场保护后,太阳风直接侵袭火星大气,导致大气成分大量逃逸,液态水随之蒸发或冻结于极地,最终形成当前寒冷、干燥的荒芜地貌。

对比地球现状,人类活动导致的温室气体排放加剧、全球气候变暖、臭氧层破坏等环境问题,已对地球宜居性构成威胁;同时,地球磁场虽目前处于稳定状态,但历史上曾发生多次磁场倒转,未来变化趋势存在不确定性。通过深入研究火星环境演变的机制与过程,可帮助人类明确行星宜居条件的关键影响因素,为制定地球环境保护策略、维护大气稳定性、应对气候变化提供科学依据,避免地球重蹈火星环境恶化的覆辙。

随着全球人口增长与资源消耗加剧,寻找可替代的 “第二家园” 成为人类文明永续发展的重要战略需求。火星凭借与地球的距离优势、资源禀赋与改造潜力,成为目前最具可行性的星际移民目标。

在距离方面,火星与地球的最近距离约为 5500 万公里,以当前航天技术水平,探测器单程飞行时间约为 6-8 个月,远低于系外行星动辄数光年的距离,大幅降低了星际航行的技术难度与成本。相较于月球,火星拥有更广阔的表面积(约为地球的 1/4)与更丰富的资源储备:火星两极冰盖蕴含大量水冰,可通过技术手段转化为液态水与氢气、氧气(用于火箭燃料制备);火星土壤中富含铁、铝、硅等金属矿产,可为基地建设与工业发展提供原材料;此外,火星大气中的二氧化碳可作为光合作用的原料,为生态系统构建奠定基础。

尽管火星改造面临大气稀薄、温度过低、辐射较强等挑战,但科学家已提出一系列可行的改造方案,如通过排放温室气体提升火星表面温度、利用微生物改造土壤成分、建立封闭生态系统等。虽然火星改造可能需要数百年时间,但理论上的可行性使其成为人类未来星际移民的核心备选目标。

火星探测作为一项复杂的系统性工程,对航天技术、材料科学、信息技术、生命科学等领域的技术突破具有极强的牵引作用,堪称人类科技水平的 “试金石” 与 “练兵场”。

在航天技术领域,为实现火星探测任务,人类需突破大推力运载火箭、深空导航与测控、火星精准着陆等关键技术。例如,火星着陆过程中,需在 7 分钟内完成从进入大气到软着陆的 “恐怖 7 分钟”,涉及降落伞减速、反推发动机控制、着陆缓冲等多环节协同,对控制系统的精度与可靠性提出极高要求;在材料科学领域,火星表面极端的温度变化(-153℃至 20℃)、强辐射环境,推动了耐高温、抗辐射、轻量化材料的研发与应用;在信息技术领域,火星与地球之间的通信延迟(约 4-20 分钟),促进了深空通信技术、自主控制技术、数据压缩与传输技术的革新;在生命科学领域,长期太空飞行对人体的影响、封闭生态系统的构建、极端环境下的生命保障技术,均为相关学科的研究提供了重要方向。

火星探测过程中研发的新技术,往往会向民用领域转化,产生显著的 “技术溢出效应”。例如,航天领域的太阳能电池技术、遥感技术已广泛应用于新能源与环境监测领域;太空生命保障技术推动了便携式医疗设备、高效水处理技术的发展;轻量化材料与精密制造技术则提升了汽车、航空等行业的产品性能。可以说,火星探测不仅是人类探索宇宙的征程,更是推动科技进步、改善人类生活的重要动力。

从古代的肉眼观测到现代的星际探测,人类对火星的认知已实现从神话想象到科学实证的跨越。未来,随着探测技术的不断革新,火星采样返回、载人火星探测、火星基地建设等任务将逐步推进,人类对火星的认知将进一步深化。

火星探索的意义不仅在于揭示火星本身的科学奥秘,更在于推动人类对宇宙的认知突破、保障地球文明永续发展、拓展人类生存空间。在这一过程中,人类将不断突破技术瓶颈,展现对未知的探索精神与对未来的长远规划。相信在不久的将来,火星将不再仅仅是人类观测的目标,更可能成为人类文明延伸至宇宙的重要起点,为人类星际征程书写新的篇章。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。