摘要:一、行星基本概况火星作为太阳系八大行星之一,归类于类地行星,其轨道位置介于地球与木星之间,是距离太阳第四近的天体。在太阳系行星尺寸排序中,火星仅大于水星,为第二...

一、行星基本概况

火星作为太阳系八大行星之一,归类于类地行星,其轨道位置介于地球与木星之间,是距离太阳第四近的天体。在太阳系行星尺寸排序中,火星仅大于水星,为第二小的行星。其显著的橘红色外观,源于表面广泛分布的赤铁矿(Fe₂O₃)矿物。在地球观测条件下,火星属于肉眼可见天体,亮度仅次于金星、月球和太阳,多数时间暗于木星。

火星拥有以二氧化碳为主要成分的稀薄大气,表面环境寒冷干燥,地质景观丰富多样,包括大量撞击坑、峡谷、沙漠及极地冰盖等特征。其直径约为地球的 53%,自转轴倾角(25.19 度)与自转周期(24 小时 39 分 35 秒)均与地球接近,但公转周期较长,约为 686.98 个地球日,接近地球公转周期的两倍。火星系统包含两颗形状不规则的天然卫星 —— 火卫一(Phobos)与火卫二(Deimos)。

由于火星存在大量证据表明其曾拥有类似地球的宜居环境,且蕴含丰富资源,使其成为当前国际航天领域的重点研究对象。

二、名称溯源

在古代中国天文学体系中,火星被称为 “荧惑”,得名于其 “荧荧如火,亮度与位置变化显著,令人迷惑” 的观测特征。基于五行学说,因属性对应 “火”,故官方定名 “火星”。在西方语境中,火星名称源自罗马神话中的战神马尔斯(Mars),这一命名体系延续至今。

三、物理特性解析

3.1 基础物理参数

火星的物理参数呈现出与地球的显著差异:

直径约为地球的 50%、月球的 2 倍

质量约为地球的 11%、月球的 9 倍

表面重力加速度为地球的 38%、月球的 2.4 倍

体积相当于地球的 15%,表面积略小于地球陆地总面积

密度显著低于其他类地行星(水星、金星、地球)

长期观测表明,火星南半球地势普遍高于北半球,北极地区存在大型撞击盆地。地质研究推测,约 45 亿年前,一颗冥王星大小的天体与火星发生剧烈碰撞,可能导致了火卫一和火卫二的形成,并造成火星内核热能大量散失,使其无法通过发电机效应维持全球性磁场。

由于火星体积较小,相对表面积与体积比高于地球,导致核心冷却速度更快,地质活动逐渐停滞,磁场与板块运动消失。太阳风因此得以剥离大部分大气,造成地表气压极低,使得液态水在低温环境下即会沸腾,无法稳定存在于表面。

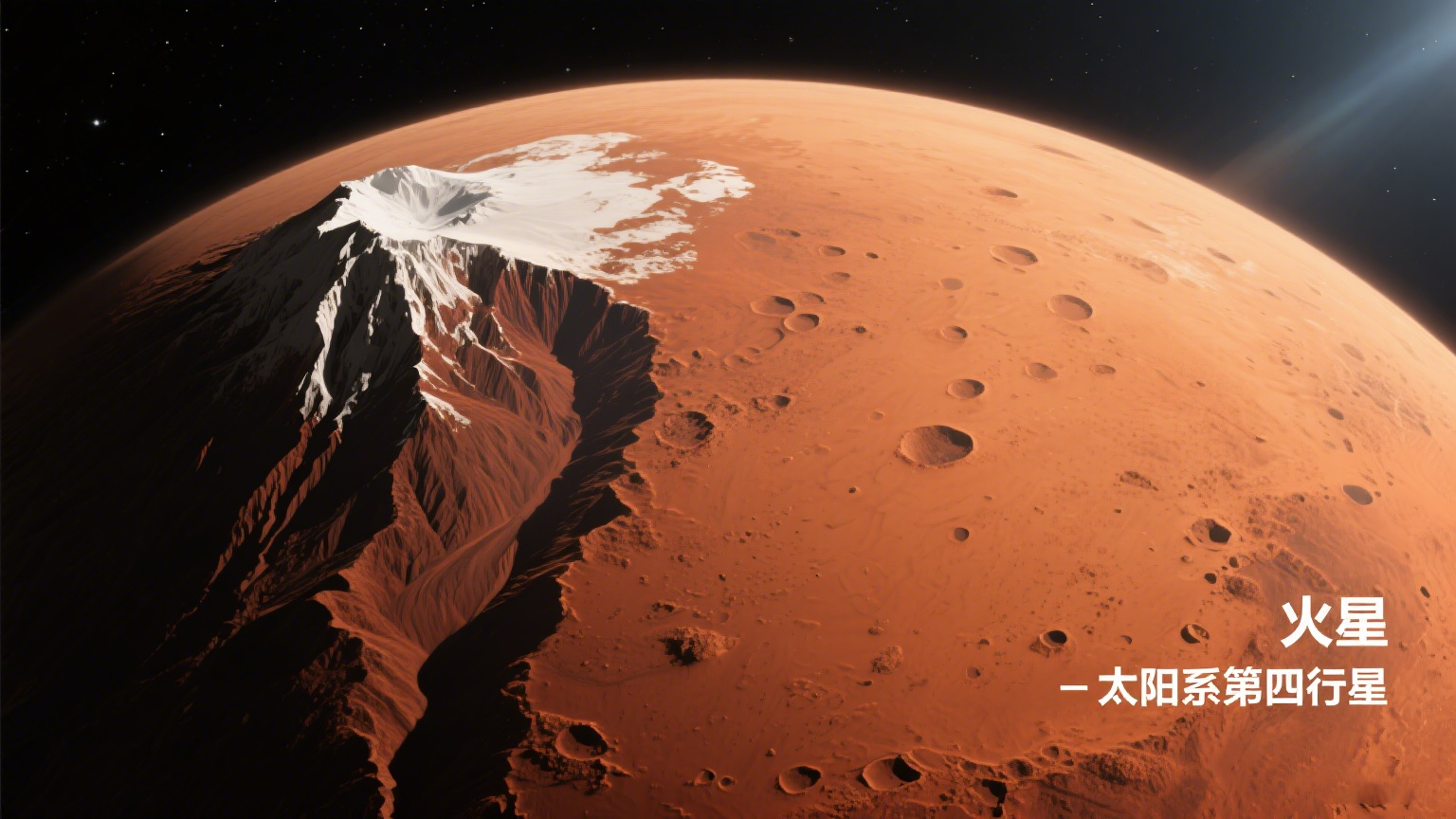

3.2 地质特征

火星属于典型的沙漠行星,地表广泛分布沙丘与砾石,缺乏稳定液态水体,大气中常悬浮沙尘,每年均会发生尘暴现象。与地球相比,火星地质活动处于相对不活跃状态,其主要地貌特征多形成于远古地质活跃期,包括密集的陨石坑、火山构造与峡谷系统,其中包含太阳系最高的山峰 —— 奥林帕斯山(海拔约 21.2 千米)和最大的峡谷 —— 水手号峡谷。

火星地质存在显著的南北半球差异:南半球为古老的撞击坑高地,北半球则是较年轻的平原;两极地区均有以水冰为主体的极地冰盖,表面覆盖的干冰随季节变化发生升华与凝结。

基于撞击坑密度的测年方法,火星地质年代划分为四个阶段:

前诺亚纪(约 46-41 亿年前):无实质地表遗存,南北地形差异形成,可能存在全球性磁场

诺亚纪(约 41-37 亿年前):陨石撞击频繁,火山活动旺盛,可能存在温暖潮湿的大气环境与水活动痕迹

西方纪(约 37-30 亿年前):火山活动持续但减弱

亚马逊纪(30 亿年前至今):大气稀薄干燥,水以固态形式存在(极地冰盖、地下冰层等),风蚀与风积作用主导地表改造

3.3 地理特征与命名体系

火星制图史始于约翰・马德勒与威廉・比尔,1840 年他们结合十年观测绘制了首张火星地图,采用字母标注地表特征(如子午线湾标注为 a)。1858 年,安吉洛・西奇首次将 “水道” 概念应用于火星地理命名(如大西洋水道)。1867 年,理查德・普罗克托开始以观测者姓名命名火星地貌特征。1877-1886 年间,乔范尼・夏帕雷利绘制的火星地图所采用的命名体系被广泛接受并沿用至今。

当前火星地名命名规则包括:

大型反照率特征保留传统名称,随科学认知更新(如奥林匹克雪原更正为奥林帕斯山)

大型陨石坑以著名科学家与科幻作家命名

小型陨石坑以地球村镇名称命名

火星车探测区域特征可使用临时名称或绰号

特殊纪念命名(如哥伦比亚山丘群以航天飞机遇难宇航员命名)

火星经度采用 0-360 度东经坐标系统,地形类型多样,包括高山、平原、峡谷等。1976 年海盗号探测器发现的南北半球地形差异,引发了北半球平原本为古海洋的科学假说。1999 年起,火星全球勘测者通过激光测高构建了精确的全球地形图,确定奥林帕斯山为最高点(海拔 21.2 千米),希腊平原为最低点(低于基准面 8.2 千米)。

3.4 内部结构

火星内部结构通过表面观测与间接数据推断得出,呈现三层结构:

核心:半径约 1830 千米,由高温(1900-2000K)高密度液态金属物质构成,主要成分为铁、镍、硫、氧和氢

地幔:硅酸盐组成,黏度高于地球地幔,早期活动形成了火星的板块与火山构造,目前已趋于静止;约 500 千米深度开始出现部分熔融的软流层,延伸至 1050 千米深度过渡至内核

地壳:平均厚度约 50 千米,最大厚度达 125 千米,主要元素为硅、氧、铁、镁、铝、钙和钾

尽管火星缺乏活跃的板块运动,洞察号探测器仍记录到频繁的火震活动(2019 年超过 450 次)。研究表明,火星地幔缺乏类似地球下地幔的热绝缘层。

3.5 大气环境

火星大气层具有以下特征:

平均地表气压约 6 百帕,仅为地球表面气压的 0.6%(相当于地球 35 公里高空气压)

气压存在季节性变化,幅度可达 20%

垂直结构分为低层大气、中层大气、上层大气和外气层

成分构成:95% 二氧化碳,3% 氮气,1.6% 氩气,微量氧气与水汽

大气中悬浮大量尘埃,吸收蓝光导致天空呈现黄褐色

2003 年地面望远镜首次在火星大气中检测到甲烷,2004 年火星奥德赛号予以确认。由于甲烷易被紫外线分解,其存在暗示火星可能存在持续的产生机制(火山活动、地质过程、天体撞击或生物活动等)。2013 年好奇号观测显示甲烷浓度极低(0.18±0.67 ppbv),ExoMars 痕量气体分析仪未检测到甲烷,降低了产甲烷微生物存在的可能性,但不排除非产甲烷微生物的存在。

火星表面平均温度约 240K(-33℃),高于理论计算值(210K),这归因于二氧化碳的温室效应。由于大气稀薄,保温能力弱,地表昼夜温差极大:白天可达 28℃,夜晚可降至 - 132℃,平均温度 - 52℃。

大气环流以单胞环流为主,赤道热空气上升流向极地,冷却后下沉返回赤道。季节性二氧化碳在两极的升华与凝华造成南北气压差,形成季节性环流,易引发全球性尘暴。火星气象事件具有较高的重复性,预测难度低于地球。

2008 年凤凰号探测器观测到火星降雪现象,雪花在到达地表前即升华,形成幡状云。火星风速可达地球飓风风速的 100 倍。

3.6 水文特征

火星表面存在大量流水活动遗迹,包括洪水冲刷形成的河道、降雨或地下水作用的痕迹,多数形成于远古时期。冲沟作为较新的地形特征,多分布于撞击坑壁,其成因存在争议(液态水作用或干冰驱动的物质滑动)。

火星南北极冰盖主要由水冰构成,表面覆盖干冰层:北极干冰层约 1 米厚,南极约 8 米厚,冬季凝华增厚,夏季部分升华,南极干冰不会完全消失,形成永久极冠。极区存在层状沉积构造,与地球极地冰层相似。北极冠直径 1100 公里,厚 2 公里,体积 82.1 万立方公里;南极冠直径 1400 公里,最厚 3.7 公里,体积约 160 万立方公里。两极冰冠的螺旋状凹谷,推测由光照与温度差异导致的水冰融解凝结差异形成。

2011 年火星勘察卫星发现,南极冠干冰储量相当于大气总量的 80%,模拟显示其在十万年周期的气候变迁中,可导致大气总质量数倍变化。火星奥德赛号观测表明,极区至纬度 60° 区域的表层土壤(1 米内)含冰量超过 60%,暗示存在大量地下冰层。

火星存在水的直接证据包括:

2008 年凤凰号发现的白色颗粒物质(4 天后升华,确认为冰)

凤凰号加热土壤样本检测到水蒸气

2013 年好奇号发现火星土壤含水量达 1.5-3%(重量比)

2015 年火星勘测轨道飞行器发现季节性液态盐水痕迹(斜坡暗色条纹)

2018 年意大利科学家在火星南极冰层下 1.5 千米处发现直径 20 千米的液态盐水湖(温度 - 10℃)

四、运动规律

火星与太阳的平均距离为 1.52 个天文单位,公转周期 1.88 地球年(687 地球日或 668.6 火星日)。其公转轨道受太阳系天体引力影响存在周期性变化:离心率在 0.002-0.12 间波动,具有 9.6 万年和 210 万年的变化周期(地球为 0.005-0.058,周期 10 万年和 41.3 万年)。

火星自转周期为 24 小时 39 分 35.244 秒(1.027 地球日),自转轴倾角 25.19 度,与地球相近,但倾角变化范围更大(13-40 度),周期长达上千万年,这是由于缺乏类似月球的大型卫星稳定自转轴所致。

倾斜的自转轴导致火星存在明显的四季变化,每季长度约为地球的两倍。由于轨道离心率较高(0.093),各季节长度不均:北半球春夏比秋冬长约 40 天(远日点接近北半球夏至)。火星气候还受以下因素影响:

轨道离心率造成的日射量年度差异

二氧化碳与水汽在两极间的季节性迁移

地表反照率差异导致的热力效应

尘暴对能量平衡的影响(高层大气增温与地表降温)

自转轴倾角与轨道参数长期变化引发的气候变迁

五、卫星系统

火星拥有两颗天然卫星:

火卫一(Phobos):直径约 22 公里

火卫二(Deimos):直径约 12 公里

两颗卫星均呈不规则形状,表面布满撞击坑,以近圆形轨道绕火星赤道面运行。由于距离火星较近,火卫一从火星表面观测约为满月直径的 1/2-1/3,白天可见。两颗卫星均被火星潮汐锁定,始终以同一面朝向火星。

火卫一公转周期(约 4 小时)快于火星自转,因此从火星观测呈现西升东落;火卫二公转周期(约 2.4 火星日)略慢于火星自转,呈现东升西落。由于潮汐力作用,火卫一轨道半径逐渐减小,预计 760 万年后将因低于火星洛希极限(3620 公里)而瓦解;火卫二则因距离较远,轨道逐渐外移。

关于卫星起源,存在捕获小行星假说与撞击成因假说(原始卫星被潮汐力击碎后重新吸积形成)。两颗卫星于 1877 年由阿萨夫・霍尔发现,命名源自罗马神话中战神马尔斯的两个儿子福波斯(恐惧)与得摩斯( terror)。

六、宜居性与生命探测

6.1 生命存在证据探索

1984 年在南极洲发现的火星陨石 ALH84001(碳酸盐陨石),被美国国家航空航天局认为可能包含微体化石结构,引发关于火星生命存在的争议。反对观点认为该陨石从未长期处于液态水存在的温度条件下,不具备生命活动基础,双方争议持续至今。

海盗号探测器曾对火星土壤进行微生物检测,部分结果呈阳性,但未获科学界广泛认可,争议持续存在。火星大气中微量甲烷的来源解释包括生物活动与非生物过程(如地质作用)。

6.2 载人探测计划

由于火星与地球的相似性及相对较近的距离,成为人类外星殖民的首选目标。2004 年美国总统布什提出载人火星任务为长期太空探索目标;NASA 与洛克希德・马丁合作研发猎户座航天器,计划 2020 年前实现载人登月,为火星登陆做准备;2007 年 NASA 局长麦可・格里芬宣布预计 2037 年前实现载人火星登陆。欧洲空间局(ESA)计划于 2030-2035 年间实施载人火星任务。

此外,火星学会创始人罗伯・祖宾提出 “直达火星” 低成本方案,计划使用重型运载火箭(如战神五号或猎鹰九号),省略轨道组装与月球补给站,直接发射小型航天器前往火星。

火星作为太阳系中与地球最为相似的行星,其宜居性研究与生命探测始终是航天探索的核心课题,未来的探测任务将进一步揭示这颗红色星球的奥秘,为人类深空探索与星际移民奠定基础。