摘要:火星,作为太阳系内距太阳第四近的行星,是四颗类地行星之一,其体积在太阳系中仅次于水星,位列第二。在欧洲文化中,它被冠以古罗马神话战神“马尔斯”之名;而在古汉...

火星,作为太阳系内距太阳第四近的行星,是四颗类地行星之一,其体积在太阳系中仅次于水星,位列第二。在欧洲文化中,它被冠以古罗马神话战神 “马尔斯” 之名;而在古汉语里,因它荧荧似火且位置、亮度时常变化,得名 “荧惑”。火星呈现出的橘红色外观,源于其地表广泛覆盖的赤铁矿。尽管火星直径仅约为地球的一半,但它的自转轴倾角和自转周期与地球颇为接近,不过公转周期却是地球的两倍。火星亮度最高时可达 - 2.9 等,然而多数时候其亮度不及木星。

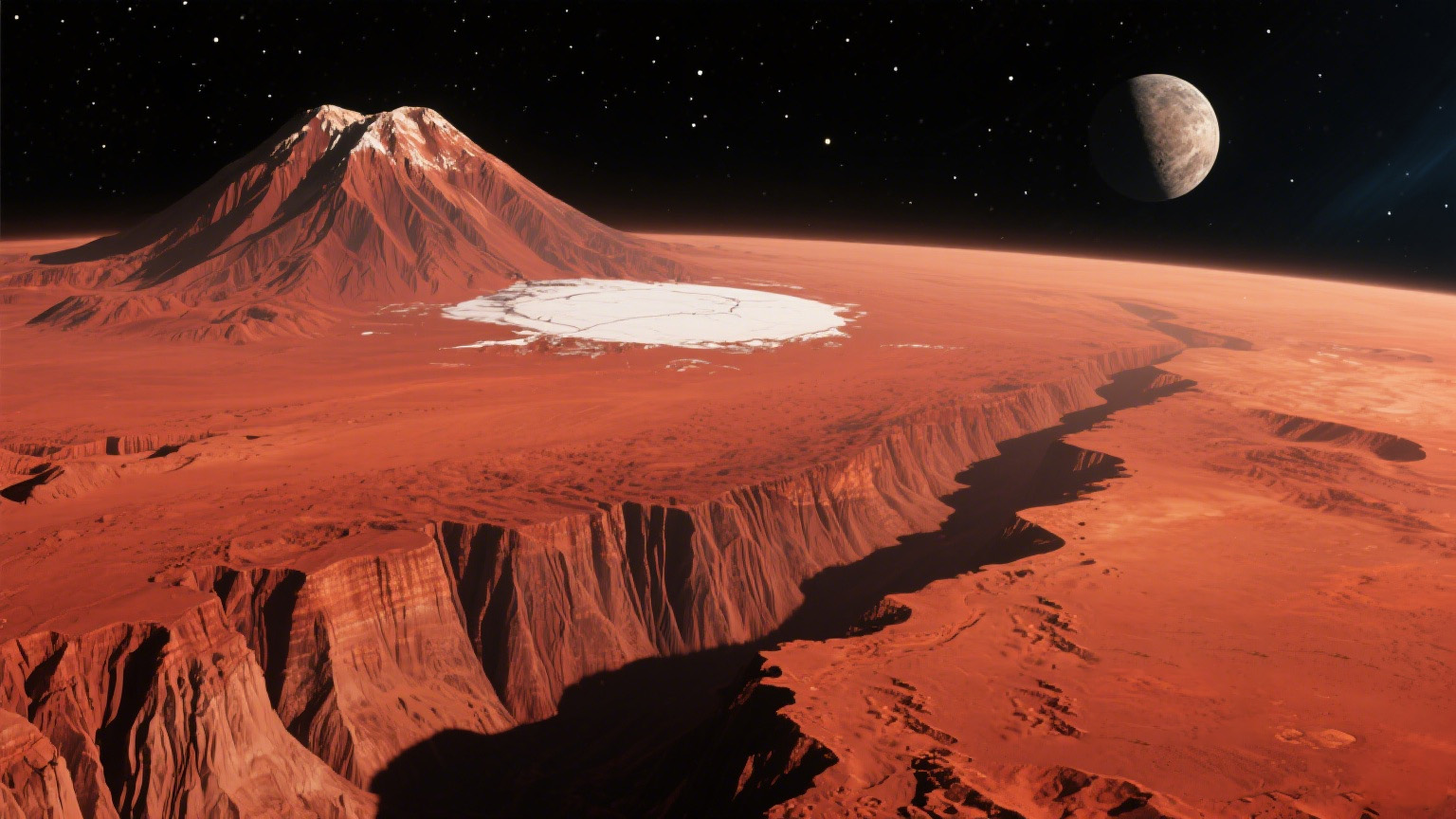

火星大气层以二氧化碳为主要成分,既稀薄又寒冷。其表面遍布撞击坑、峡谷、沙丘和砾石,缺乏稳定的液态水。火星南半球由古老且布满撞击坑的高地构成,北半球则是相对年轻的低地平原。值得关注的是,火星上有奥林帕斯山这一巨大山体,还有延伸广阔的水手号峡谷,这两大自然奇观尽显红色星球的壮丽与神秘。此外,火星拥有两颗形状不规则的天然卫星 —— 火卫一和火卫二,它们可能是被捕获的小行星。近期观测发现,火星存在类似地下水涌动的现象,南极冰冠部分退缩,且雷达数据显示两极及中纬度地表下有水冰存在,这些都为火星增添了更多未知,提升了其探索价值。

祝融号火星车是我国自主研发的首辆火星车,承载着探索火星的重大使命。其命名源自古代神话中的火神祝融,既蕴含着对火星的热情,也表达了敬意。作为天问一号任务的关键组成部分,祝融号经过精心设计,身高 1 米 85,重约 240 公斤,具备优良的承载能力,设计寿命为 3 个火星月(约合地球 92 天),在此期间将全力执行各项探索任务。

2020 年 7 月 23 日 12 时 41 分,祝融号由长征五号遥四运载火箭在中国文昌航天发射场发射升空,正式开启火星探索征程。在中国传统文化中,祝融被尊为最早的火神,象征着照亮大地、带来光明,将其命名赋予火星车,不仅承载着点燃中国星际探测火种的重任,更象征着人类对浩瀚星空和宇宙未知持续探索、不断自我超越的决心。在火星这片神秘的红色土地上,祝融号开启了独特的科学之旅,助力人类揭开火星更多奥秘。

祝融号火星车肩负着重要的探测使命,旨在深入探究火星的地质、大气状况以及可能存在的生命迹象。它搭载了多种科学仪器,包括用于探测火星表面成分和分析大气特征的设备,这些仪器将帮助科学家更全面地了解火星的宜居性,为未来可能的火星殖民提供宝贵数据。

“天问一号” 环绕器进入环火轨道后,首先会进行为期三个月的对地观测,尤其会对预选着陆区域展开细致勘测。之后,携带火星车的着陆器将从环绕器分离,借助降落伞和反推火箭在火星表面平稳着陆。火星车将在随后的 90 个火星日(每个火星日约 24 小时 39 分 35.2 秒)内,开展一系列巡视探测任务,涵盖火星巡视区的形貌与地质构造探测、土壤结构和水冰分布探查、表面元素、矿物及岩石类型分析,以及火星大气物理特征和表面环境的全面探测。

“天问一号” 任务的整体科学目标更为广泛,致力于深入研究火星的形貌与地质构造特征、表面土壤特征与水冰分布、物质组成、大气电离层及表面气候与环境特征,以及物理场与内部结构等关键领域。这些数据的收集和分析,将为科学家提供更多关于火星的信息,为未来可能的火星殖民和深空探索奠定坚实基础。

“天问一号” 开启的火星探索之旅令人振奋。环绕器在环火轨道进行的对地观测,为火星探索提供了详尽的地图和预选着陆区域的详细信息。随后,着陆器携带火星车分离并平稳降落在火星表面,标志着火星实地探索的真正开始。

接下来,火星车将按计划开展一系列巡视探测任务,对火星巡视区的形貌和地质构造进行全面探测,深入探查土壤和水冰分布,精细分析表面元素、矿物和岩石。同时,对火星大气物理特征和表面环境的全面探测,也将助力人类揭示这颗红色星球更多的秘密。这段旅程不仅是对火星的深入探索,更是人类勇于挑战未知世界精神的生动体现。

通过祝融号的一系列精心探测,截至 2022 年 9 月 15 日,科研人员取得了令人振奋的成果。借助相机的高清影像和光谱分析数据,在着陆区附近的板状硬壳岩石中发现了含水矿物,这一发现证实,在距今 10 亿年的晚亚马逊纪时期,着陆区曾有大规模液态水活动。这些新成果不仅揭示了火星风沙与水活动对地质演化和环境变迁的深刻影响,还为火星乌托邦平原曾存在海洋的猜想提供了确凿证据,极大地拓展了人类对火星地质与环境演变的认识。

2022 年 9 月,中国科研人员利用 “祝融号” 火星车的低频雷达数据发现,着陆区表面以下约 10 米厚的风化层下,隐藏着两套向上逐渐变细的沉积层序,其形成可能与距今 35 亿至 32 亿年间的多期水活动密切相关。不过,当前该区域火表以下 0 至 80 米范围内,未发现液态水的直接证据,但盐冰的存在仍不能排除。这一重要发现于 2022 年 9 月 26 日在线发表在《自然》杂志上。

进入 2023 年,中国科研人员利用 “祝融号” 的观测数据,首次观察到着陆区沙丘表面存在结壳、龟裂、团粒化等多重特征,以及独特的多边形脊和带状水痕。通过光谱数据分析,发现沙丘表面富含含水硫酸盐、蛋白石和含水铁氧化物等关键矿物。此外,由中国地质大学(武汉)地球科学学院肖龙教授领衔的国际研究团队,综合分析 “祝融号” 多光谱相机获取的科学数据,首次在火星表面发现海洋沉积岩的岩石学证据,进一步证实了火星北部曾经存在海洋的猜想。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。