摘要:在太阳系的行星家族中,火星被公认为人类实现跨星球永久定居的最优候选地,其与地球的诸多相似性构成了这一判断的核心依据。火星与地球的环境相似性解析昼夜节律的适配性是...

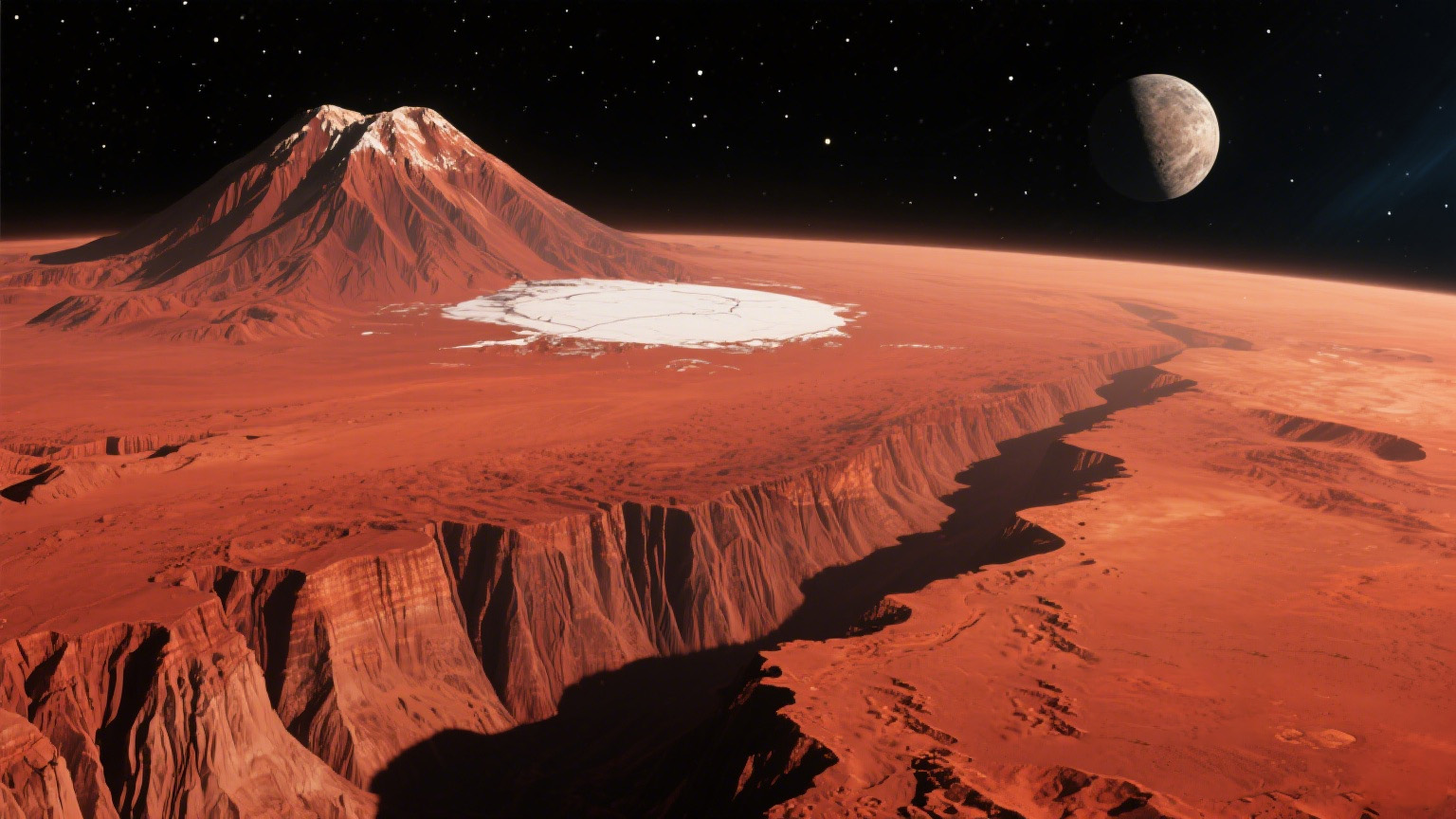

在太阳系的行星家族中,火星被公认为人类实现跨星球永久定居的最优候选地,其与地球的诸多相似性构成了这一判断的核心依据。

昼夜节律的适配性是火星最显著的优势之一。火星的自转周期约为 24 小时 39 分钟,与地球的昼夜循环高度接近,这一特性使得人类的生物钟无需进行颠覆性调整即可适应,为长期驻留提供了基础生理条件。

在季节系统方面,火星自转轴倾斜角与地球相近,这导致其同样存在春夏秋冬的四季更迭。尽管火星的公转周期约为 687 地球日(即一个火星年相当于 1.88 地球年),但季节变化的规律性仍能为殖民者提供可感知的时间参照系。

从生存环境参数来看,火星表面平均温度为 - 55℃,但赤道区域白昼温度可升至 20℃,为有限度的户外活动提供了可能性。其重力约为地球的 40%,这一数值虽低于地球,但显著高于月球(16.5%)等其他天体,能有效降低长期低重力环境引发的肌肉萎缩、骨质疏松等退行性病变风险,更有利于维持人类生理机能的稳定性。

地球与火星的轨道位置决定了两者间的距离处于动态变化中,近地点约 5500 万公里,远地点则超过 4 亿公里。这种轨道特性使得星际航行的时间窗口具有显著限制性,常规飞行时长需数月至近一年,具体取决于霍曼转移轨道的最佳发射时机。

火星的自然环境对人类生存构成多重严峻挑战,主要体现在以下四个维度:

火星缺失全球性磁场,且大气层密度仅为地球的 1%,导致其无法有效屏蔽太阳高能粒子与银河宇宙线。太阳耀斑释放的高能粒子以亚光速传播,约数十分钟即可抵达火星表面;而源自超新星爆发等天体活动的银河宇宙线,其含有的重元素高能粒子能穿透现有航天器防护层,甚至通过轰击舱体材料产生二次辐射。NASA 研究数据显示,长期暴露于此类辐射环境中,会导致航天员脑细胞损伤,显著提升癌症与神经系统疾病的发病风险。

火星大气成分中 95% 为二氧化碳,氧气含量仅为地球的 1%,表面气压约为地球标准大气压的 0.6%。这种低气压、缺氧环境使得人类必须依赖闭环式生命维持系统获取氧气,任何系统故障都可能导致短时间内窒息风险。同时,稀薄大气对热量的保留能力极弱,造成昼夜温差可达 100℃以上(赤道区域白昼 20℃与夜晚 - 80℃的极端波动),对栖息地的温控系统与设备耐受度提出严苛要求。

火星沙尘暴具有强度大、持续久的特点,风速可达 180 公里 / 小时,大范围沙尘天气可持续数月。2018 年 NASA"好奇号" 探测器遭遇的全球性沙尘暴,曾导致其太阳能供电效率骤降、科学观测中断。这类灾害不仅会磨损设备表面、阻塞机械结构,还会通过大气对流维持高空悬浮状态 —— 因火星大气上下层温差显著(类似地球雷雨云结构),上升气流能将沙尘颗粒持续输送至高空,延长灾害影响周期。

为应对极端环境挑战,人类需构建全方位的生存支持系统,涵盖能源供应、栖息地建设、资源循环等核心领域。

核能是火星基地的核心能源支柱。NASA 已确定将裂变能作为地表驻留的主要动力来源,其原理是通过铀 - 235 或钚 - 239 的核裂变反应释放能量,产生的热能可稳定转化为电力。这种能源形式不受昼夜交替或沙尘暴影响,能提供持续可靠的动力保障。

太阳能作为补充能源,可通过光伏板转化为电能。为克服夜间与沙尘天气的限制,需配套高效储能系统(如先进锂电池技术),实现电能的昼夜调配与应急储备。

穹顶结构因其材料经济性与空间效率成为研究热点。典型设计由中心控制枢纽辐射出多个小穹顶,形似车轮辐条结构。建造材料需具备高强度、抗辐射、耐温差等特性,如增强型玻璃纤维复合材料(通过内嵌钢筋提升结构强度)。

地下栖息地则利用火星天然地质结构(如熔岩管)提供防护。通过机器人等离子切割技术开拓立体空间,配合悬挂式充气模块构成居住区,既能抵御宇宙辐射与陨石撞击,又可利用地下封闭环境构建农业生态系统。

火星水冰资源主要分布于极地与地表之下,可通过 "罗德里格斯水井" 技术开采:钻探至冰层后,通过持续泵入热量融化冰层形成蓄水池,单口井日均可产水 380 升,满足基本生活需求。此外,大气中少量水蒸气的提取技术也在研发中。

水循环系统是资源可持续性的关键,通过对生活废水、农业废水的净化处理,实现水资源的闭环利用,大幅降低对外源补给的依赖。

室内种植技术是食物供给的核心方案,通过垂直农场与水培系统在封闭环境中实现高效种植。垂直设计可最大化利用空间,水培系统则通过营养液直接供给植物根系,配合 LED 人工光照与智能环境调控(温度、湿度、CO₂浓度),创造最优生长条件。

地下温室与太阳能温室作为补充方案,前者利用地下环境稳定性规避地表风险,后者则通过太阳能驱动光合作用,需配套极端环境防护与精准调控系统。

生物技术创新为食物来源提供多样化选择,包括基因编辑培育耐辐射、短周期作物,以及开发藻类、昆虫等替代性蛋白质来源,丰富膳食结构。

随着殖民地发展,火星将逐步形成独特的人类社群形态,其社会结构与文化特征将呈现多元演化趋势。

初期殖民地因资源限制与生存压力,可能呈现高度集中的管理模式,由核心团队负责资源分配、任务规划与危机应对。随着规模扩大,将逐渐分化出专业化群体:科研团队专注于火星地质、气候、生命科学研究;工程技术团队负责基础设施建设与维护;农业生产团队保障食物供给;还将涌现医疗、教育等服务性角色。

社会组织形态也将从功能性团体向多元化发展,如文化艺术组织、体育协会等,丰富居民精神生活,构建社群认同感。

火星居民将来自地球不同地域与民族,多元文化背景的碰撞融合将催生新型文化形态。语言方面,英语、中文、西班牙语等可能成为通用语,同时会演化出适应火星环境的新词汇体系(如描述独特地貌、技术设备的专属术语)。

艺术创作将以火星独特景观(红色地貌、极端天气、地外视角)为灵感,催生绘画、音乐、文学等新艺术形式。火星博物馆与展览馆将成为文化传承与交流的载体,既服务于本地居民,也成为连接地球与火星的文化纽带。

火星教育将围绕环境特殊性与生存需求展开,核心培养目标包括:

专业知识:宇宙科学、火星资源开发、生态系统管理等

生存技能:极端环境防护、应急处理、资源循环利用等

核心素养:创新思维、团队协作、跨学科解决问题能力

教育方式将广泛应用 VR/AR 技术提供沉浸式学习体验,同时推行个性化培养方案,根据学生特长定制发展路径,为殖民地持续输送多元化人才。

火星永久定居从科幻构想逐步迈向技术可行域,尽管仍面临星际航行时长、辐射防护、资源利用效率等挑战,但人类探索精神与科技进步正不断突破边界。从早期探测器的初步探测,到如今殖民地方案的系统规划,火星探索已进入实质性推进阶段。

未来展望中,随着技术迭代,火星资源开发效率将持续提升:能源系统实现核能与太阳能的智能协同;水资源循环利用率接近 100%;农业生产达到完全自给自足。社会文化层面,跨文明融合将催生新型人类社群,形成兼具地球本源与火星特色的文明形态。

火星殖民不仅是人类文明疆域的拓展,更是对生存方式与社会形态的重新定义。这一进程将深化人类对宇宙与生命的认知,推动科技与文明迈向新高度,为人类未来发展开辟全新可能。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。