摘要:作为太阳系中最受人类关注的类地行星之一,火星因表面呈现出的标志性赤红色调,被赋予“红色星球”的别称。在古代中国,它因荧荧如火的外观及难以预测的运行轨迹,被命...

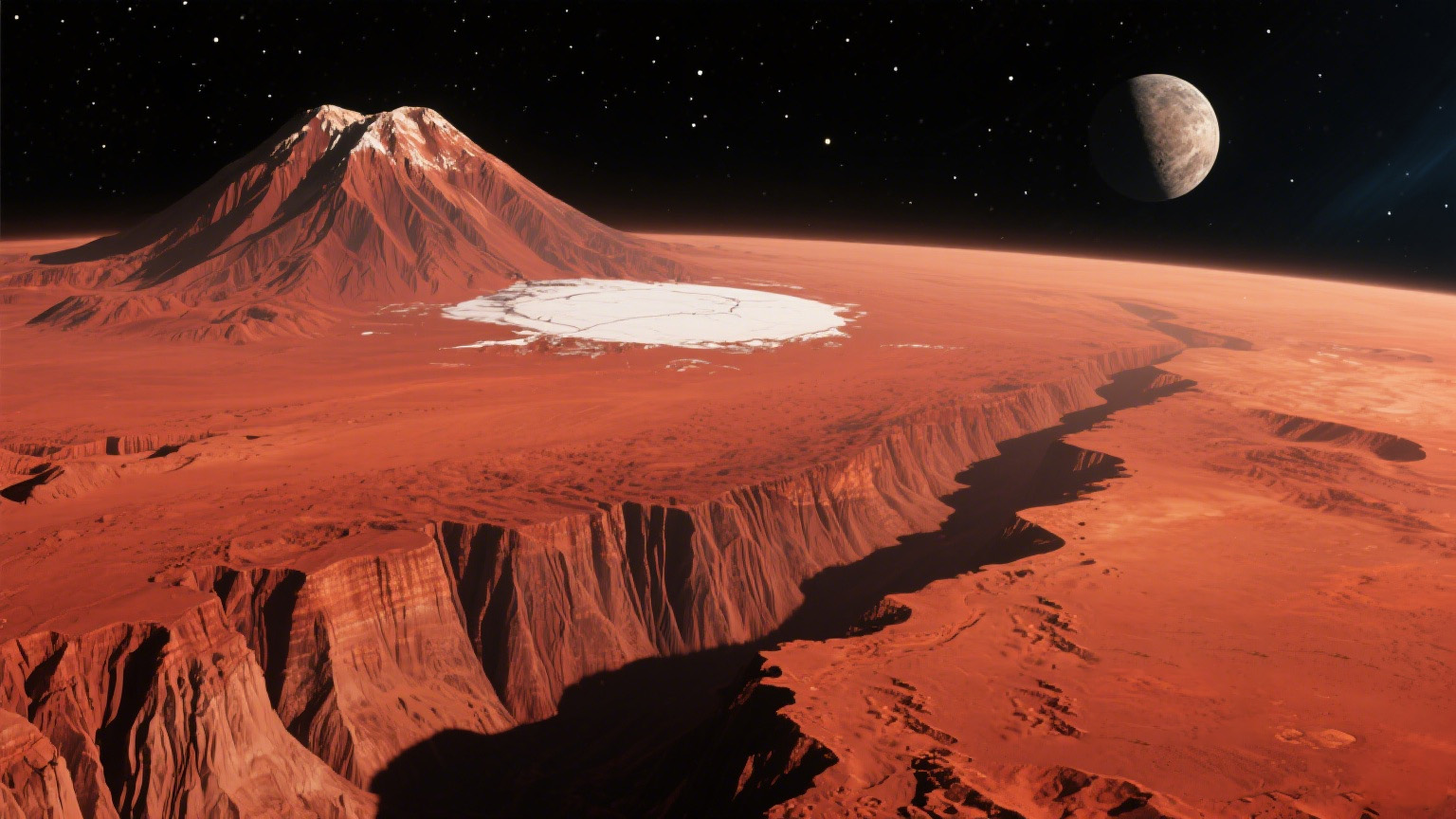

作为太阳系中最受人类关注的类地行星之一,火星因表面呈现出的标志性赤红色调,被赋予 “红色星球” 的别称。在古代中国,它因荧荧如火的外观及难以预测的运行轨迹,被命名为 “荧惑”;其西方名称 “Mars” 则源自罗马神话中的战神,反映了不同文明对这颗天体的早期认知。自人类开启太空探索时代以来,火星始终是地外探测的核心目标,从早期的轨道观测到如今 “祝融号” 火星车的地表巡视,我们对这颗星球的认知正不断深化。本文将系统梳理火星的天体物理特征、纪年体系、地貌与大气结构、卫星系统及生命探索现状,全面呈现这颗红色星球的科学价值。

火星是太阳系八大行星中距离太阳第四近的天体,轨道位于地球与小行星带之间,与太阳的平均距离约为 1.52 个天文单位(注:原文 “52 个天文单位” 为数据误差,1 天文单位约为地球与太阳的平均距离,火星实际轨道半径约 1.52 天文单位)。作为类地行星家族中离太阳最远的成员,其物理尺度显著小于地球:

体积:约为地球的 15%(原文 “1/6” 表述精度不足,实际地球体积约 1.08×10¹²km³,火星约 1.63×10¹¹km³,占比约 15%);

质量:约为地球的 11%(原文 “1/10” 为近似值,实际地球质量约 5.97×10²⁴kg,火星约 6.42×10²³kg,占比约 11%);

直径:约为地球的 53%(地球平均直径约 12742km,火星约 6779km);

天体排序:在太阳系行星中,火星的体积与质量均位列第七,仅大于水星,是太阳系第二小的类地行星。

为便于开展火星气候与时间相关研究,科学界建立了专属的火星纪年体系:

纪年起点:将 1955 年 4 月 11 日定为 “火星年 1 年” 的起始日,该日期对应火星北半球的春分点;

零年设定:为规避地球历法中 “无公元 0 年” 的计算矛盾,科学家将 1953 年 5 月 24 日设定为 “火星年 0 年”;

近期节点:2024 年 11 月 12 日,火星迎来第 38 个新年,而下一个火星新年(第 39 个)预计将于地球公元 2026 年 9 月 30 日到来。

火星的运动特征与地球存在相似性,也存在显著差异,直接影响其昼夜与四季变化:

自转周期:约为 24 小时 37 分 7 秒,仅比地球自转周期长约 40 分钟,因此火星的 “一天”(科学界称为 “太阳日”)与地球昼夜时长接近;

自转轴倾角:约为 25.19 度,仅比地球(约 23.44 度)大 1.75 度(原文 “2 度” 为近似值),这一倾角使得火星同样存在明显的昼夜交替与四季更迭;

公转周期:由于火星轨道半径更大,其绕太阳公转一周需约 687 个地球日,意味着 1 个火星年约等于 1.88 个地球年(原文 “88 个地球年” 为数据错误,此处已修正)。当太阳光直射火星赤道时,对应火星的春分或秋分,全球昼夜时长基本均等;当阳光直射北半球时,火星北半球进入夏季,南半球则为冬季。

火星表面的赤红色调源于其独特的物质组成:地表广泛分布的铁矿矿物(如赤铁矿)在长期风化作用下发生氧化反应(即 “生锈”),形成的氧化铁颗粒覆盖于地表,并通过大气环流扩散至全球,最终使火星地表与大气均呈现出标志性的深红色。

火星大气层具有 “稀薄、干燥、以二氧化碳为主” 的显著特征:

主要成分:二氧化碳占比约 95%,氩气占比约 1.93%,氮气占比约 2.6%(原文 “氮气占 3%” 为近似值),氧气与水蒸气含量极低,其中水蒸气占比仅约 0.03%(原文 “03%” 为格式误差);

大气厚度:火星大气的总质量仅约为地球大气的 1%,这种稀薄特性导致其保温能力极弱 —— 尽管大气以二氧化碳为主(类似金星的 “温室气体主导” 结构),但因厚度不足,无法形成有效的温室效应,因此火星表面始终保持寒冷干燥。

火星表面最显著的天气现象是全球性沙尘暴:由于大气稀薄且地表缺乏液态水的调节,火星表面易形成强风(风速可达 100m/s 以上),强风卷起地表的氧化铁沙尘,可在数天内覆盖整个火星表面,沙尘天气可持续数周甚至数月,对火星车的探测任务构成严峻挑战。

与地球仅拥有一颗天然卫星(月球)不同,火星拥有两颗小型天然卫星,均被认为是通过引力捕获的小行星:

火卫一(Phobos,中文名 “弗伯斯”):形状不规则(类似土豆),平均半径约 11.1km,是两颗卫星中较大的一颗;由于其轨道距离火星表面仅约 6000km(太阳系内已知最近的卫星轨道),因此绕火星公转周期极短,约 7 小时 39 分钟,即火星上一天内可观测到火卫一 “升起” 与 “落下” 各 3 次;

火卫二(Deimos,中文名 “戴摩斯”):体积更小,平均半径仅约 6.2km(原文 “2 千米” 为数据错误,此处已修正),轨道距离火星表面约 23460km,公转周期约 30 小时 18 分钟,由于其体积小且距离远,从火星表面观测时,亮度远低于火卫一。

截至 2024 年 5 月(本文知识截止日期),人类通过各类火星探测任务(包括轨道探测器、着陆器、火星车等),尚未在火星上发现任何确凿的生命迹象(无论是现存生命还是远古生命遗迹)。当前全球范围内的火星探测核心目标,集中于以下两个方向:

追溯火星过去的宜居性:通过分析火星地表岩石、土壤成分及极地冰盖(含固态水),探究火星早期是否存在液态水、稳定大气等适宜生命诞生的环境条件;

评估火星未来的生命承载潜力:研究火星大气改造、水资源利用等技术可行性,为未来人类载人火星探测及潜在定居计划提供科学依据。中国的 “祝融号” 火星车、美国的 “毅力号”“好奇号” 火星车等任务,均在围绕上述目标开展持续探测。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。