摘要:作为太阳系由内向外的第四颗行星,火星呈现出典型的干旱、低温沙漠地貌,其大气极为稀薄,表面环境条件严苛。然而,这颗被称作“红色星球”的天体,凭借独特的动态地质...

作为太阳系由内向外的第四颗行星,火星呈现出典型的干旱、低温沙漠地貌,其大气极为稀薄,表面环境条件严苛。然而,这颗被称作 “红色星球” 的天体,凭借独特的动态地质活动与潜在的生命演化背景,始终是天体物理学与行星科学领域的研究焦点。

火星的赤道半径约为 3390 千米,仅为地球半径的 53%,若以常见物体类比,其体积近似一颗树莓,远小于地球(可类比为五分硬币)。在日地距离方面,火星与太阳的平均距离达 2.28 亿千米(约 1.42 亿英里),太阳光抵达火星表面需耗时约 12.6 分钟,显著长于其抵达地球的 8.3 分钟。

火星的自转周期与地球接近,一个火星日( sols )约为 24 小时 37 分钟,这使得其昼夜交替节律与地球相似。而其公转周期则远长于地球,一个火星年约含 669.6 个火星日,对应地球时间约 687 天。受公转轨道偏心率(0.093)影响,火星各季节持续时长差异显著:

北半球春季(南半球秋季):最长季节,持续 194 个火星日;

北半球夏季(南半球冬季):持续 178 个火星日;

北半球秋季(南半球春季):最短季节,仅 142 个火星日;

北半球冬季(南半球夏季):持续 154 个火星日。

火星拥有两颗天然卫星,分别为火卫一(Phobos)与火卫二(Deimos),二者均被认为是太阳系早期被火星引力捕获的小行星,命名源自希腊神话中战神阿瑞斯的战马。

作为两颗卫星中较大的一颗,火卫一直径约 22.2 千米,其表面布满陨石坑与延伸性沟槽,地质活动痕迹显著。美国宇航局(NASA)火星侦察轨道器搭载的高分辨率成像科学实验(HiRISE)相机曾捕获其高清近照,揭示了其复杂的地表结构。目前观测数据显示,火卫一正以约 1.8 厘米 / 年的速度向火星靠近,预计在 5000 万年后,可能因火星引力潮汐作用发生分裂,或直接撞击火星表面。

火卫二体积更小,直径约 12.6 千米,仅为火卫一的 57%,但其轨道半径约为火卫一的 2.5 倍。与火卫一不同,火卫二表面覆盖着一层松散的表土(regolith),该物质可填充小型陨石坑,使其地表相对平滑。HiRISE 相机于 2009 年 2 月 21 日拍摄的彩色增强图像,清晰呈现了这一独特的地表特征。

值得注意的是,当前火星不存在明显的行星环结构,但有理论推测,若未来火卫一发生分裂,其碎片可能在火星轨道上形成短暂的尘埃环。

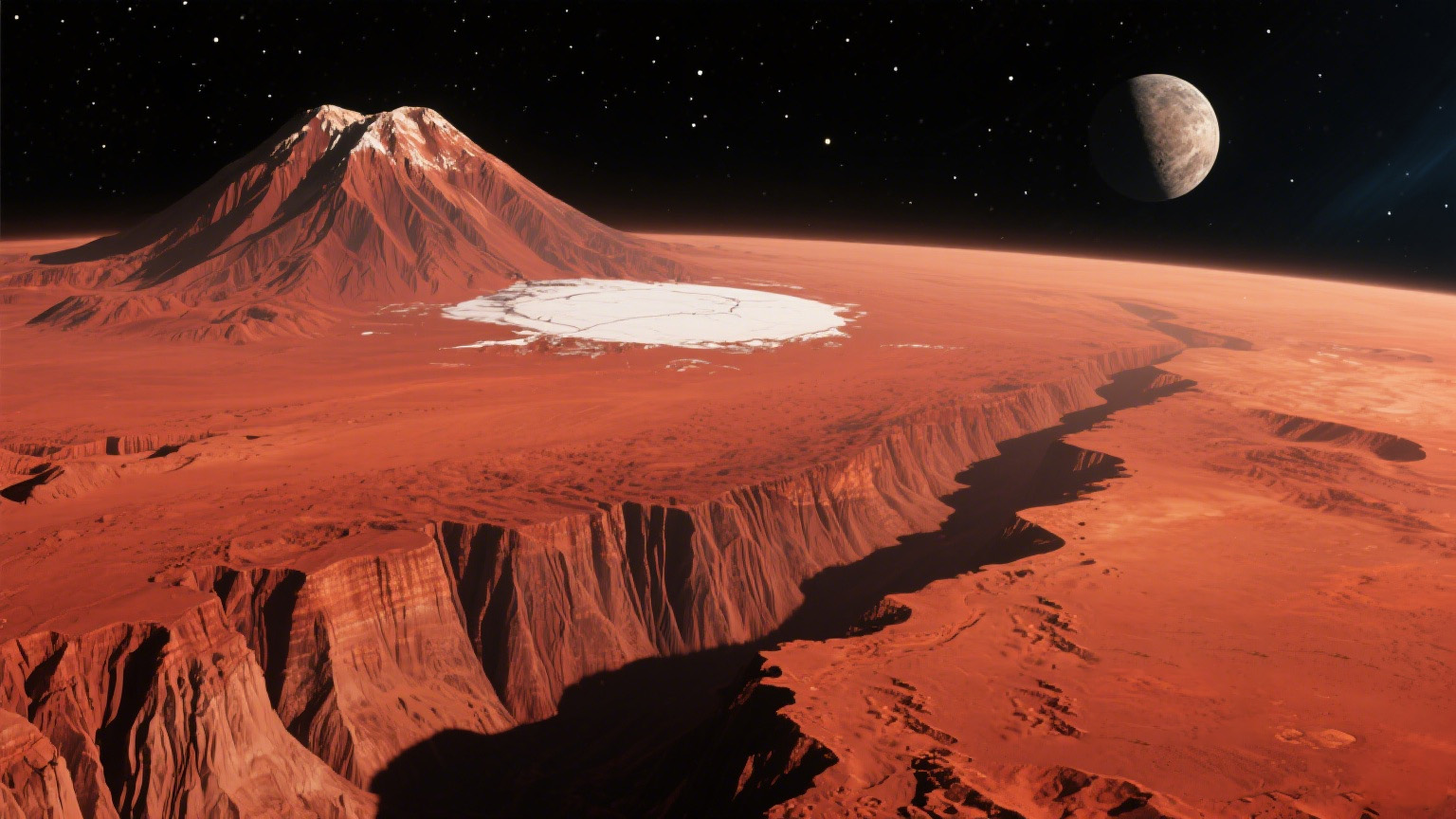

火星表面经亿万年火山活动、陨石撞击、地壳运动及沙尘暴雕琢,形成了太阳系内极具特色的地貌景观:

奥林匹斯山:太阳系已知最高火山,海拔约 21.9 千米,为地球珠穆朗玛峰的 3 倍,其底部直径达 600 千米,火山口直径约 80 千米,地质结构完整;

水手大峡谷(Valles Marineris):太阳系最大峡谷系统,总长约 4800 千米,最宽处达 320 千米,最深处约 7 千米,规模远超地球科罗拉多大峡谷;

极地冰盖:火星南北两极存在永久性冰盖,主要由水冰与干冰(固态二氧化碳)构成,其面积随季节变化显著,是研究火星气候演化的重要载体。

火星表面分布的古老河谷网、三角洲沉积层及湖床遗迹,为其早期存在液态水环境提供了关键地质证据。研究表明,约 35 亿年前,火星可能经历过全球性洪水事件,当时的地表环境或具备支持简单生命存在的条件。

当前火星的水资源主要以固态形式存在于极地冰盖下方及高纬度地区的地下冰层中。此外,火星中低纬度区域的山坡与陨石坑壁在季节交替时,会出现由卤水(含高浓度盐类的液态水)形成的流动痕迹,这类卤水因盐类成分降低了冰点,可在火星低温环境下保持液态。

火星大气层极为稀薄,表面大气压仅为地球的 0.6%,主要成分为二氧化碳(约 95.3%),其余为氮气(2.6%)、氩气(1.9%)及微量水汽与惰性气体。由于大气中悬浮大量氧化铁尘埃,火星天空呈现出独特的橙红色,与地球的蓝色天空形成鲜明对比。

稀薄的大气层导致火星保温能力极差,表面温度波动剧烈,范围介于 - 153℃(极夜时段)至 20℃(赤道正午)之间。在赤道地区,昼夜温差可超过 20℃,正午时分地表温度可达 24℃,而大气温度仅约 0℃,环境条件极端。此外,火星强风可引发覆盖全球的沙尘暴,此类风暴持续时间可达数月,尘埃沉降过程缓慢,对火星表面环境影响显著。

当前火星不存在全球性偶极磁场,无法像地球一样形成有效的磁层以抵御太阳风侵袭。但通过火星探测器观测发现,其南半球地壳部分区域存在高度磁化的岩石带,这表明在约 40 亿年前,火星可能拥有全球性磁场,后因核心冷却导致磁场消失,该现象为研究类地行星磁场演化提供了重要参考。

近年来,多国航天机构已开展多次火星探测任务,其中具有代表性的包括:

中国天问一号:于 2021 年成功着陆火星乌托邦平原,实现火星环绕、着陆与巡视探测一体化任务,对火星表面地貌、气象环境及土壤成分进行了系统性勘察,获取了大量一手科学数据;

NASA 火星探测计划:包括火星勘测轨道飞行器(MRO)、好奇号(Curiosity)火星车、毅力号(Perseverance)火星车等,其中毅力号已在火星表面采集火星岩芯样本,计划未来通过联合任务将样本带回地球;

欧洲空间局(ESA)与俄罗斯联邦航天局(Roscosmos)合作任务:如 ExoMars 火星车,聚焦于火星生命痕迹探测与大气成分分析。

这些任务共同证实,火星在数十亿年前曾拥有更厚的大气层、更温暖的地表环境及广泛的液态水,为研究太阳系宜居带演化及生命起源提供了关键线索。

尽管目前尚未在火星表面发现现存生命迹象,但科学界普遍认为,火星早期环境可能具备生命诞生的基础条件。当前探测任务的核心目标之一,是寻找火星古老岩石中的微生物化石、有机分子及生命活动代谢痕迹,以验证 “火星是否曾存在生命” 这一核心科学问题。此外,对火星的深入研究,也可为人类未来火星殖民、星际航行及太阳系演化理论提供重要支撑。

火星的形成可追溯至约 45 亿年前的太阳系诞生初期。在太阳系原始星云(太阳星云)中,尘埃与气体在引力作用下逐渐聚集,形成火星胚胎(planetesimal),后经不断吸积周围物质,最终演化成为现今的行星结构。其内部结构自内向外可分为三部分:

核心:主要由铁、镍及少量硫元素构成,密度较高,半径约 1500-1800 千米;

地幔:由硅酸盐岩石组成,厚度约 1300-1600 千米,是火星内部热量传导与地质活动的主要载体;

地壳:火星地壳厚度存在显著南北差异,北半球约 10-30 千米,南半球约 50-100 千米,主要由玄武岩等火山岩构成。

在演化过程中,火星经历了早期火山活跃期、磁场消失期、水活动衰退期及现代干旱化阶段,其环境变迁记录了类地行星演化的典型路径,对理解地球未来环境演化趋势具有重要参考意义。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。