摘要:火星(Mars)作为太阳系由内向外的第四颗行星,属于类地行星范畴,其独特的属性长期以来吸引着科学界与公众的广泛关注。该行星的天文符号为♂,直径约为地球的53%...

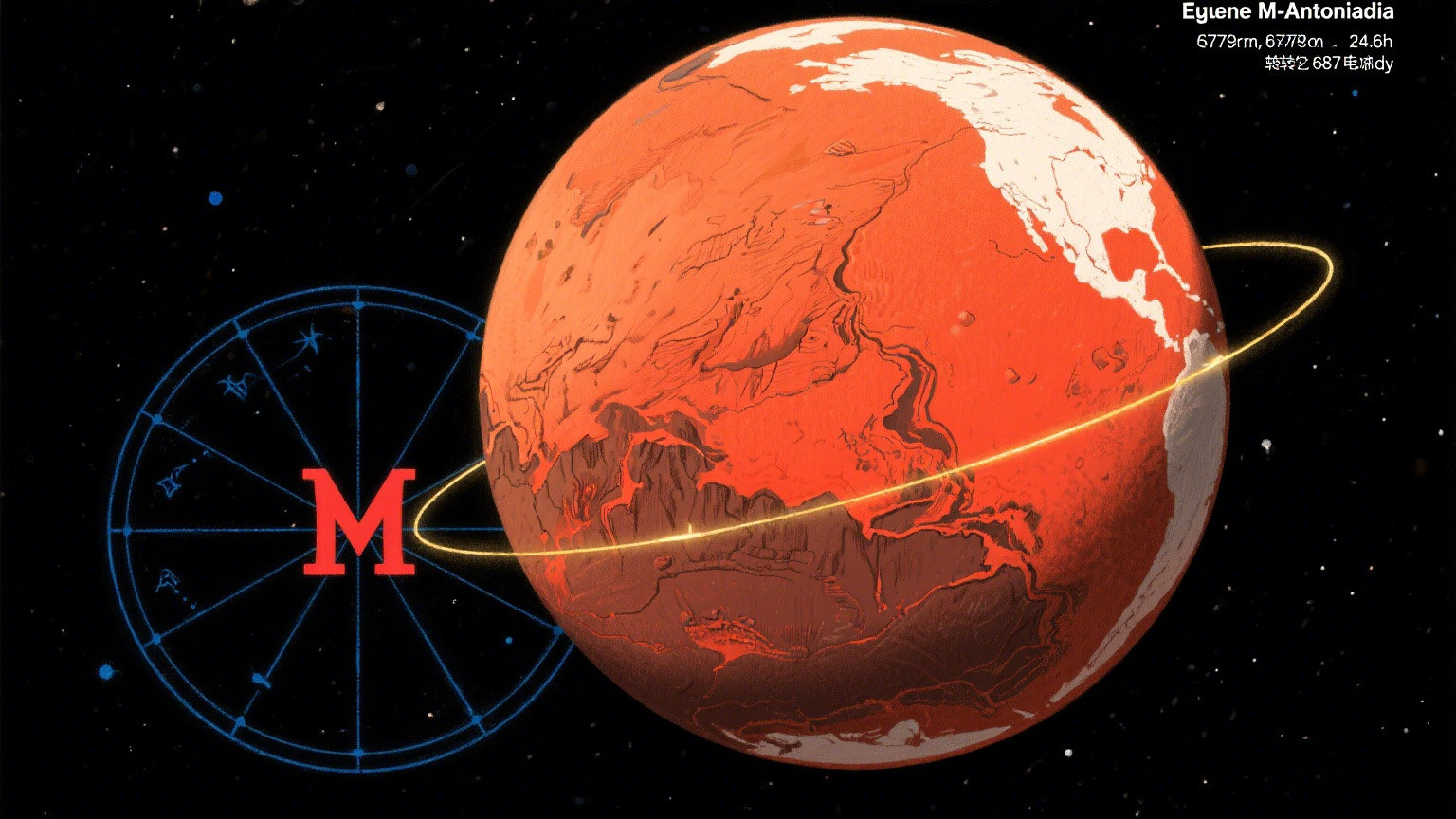

火星(Mars)作为太阳系由内向外的第四颗行星,属于类地行星范畴,其独特的属性长期以来吸引着科学界与公众的广泛关注。该行星的天文符号为♂,直径约为地球的 53%,体积占比 15%,质量仅为地球的 11%,表面积则与地球陆地面积相当。与地球、金星、水星等其他类地行星相比,火星的密度显著偏低。从天体物理参数来看,其半径、质量和表面重力处于地球与月球之间:直径约为月球的两倍、地球的一半;质量约为月球的九倍、地球的 1/9;表面重力则约为月球的 2.5 倍、地球的 2/5。

火星以其橘红色外观著称,这一特征源于地表广泛分布的赤铁矿(氧化铁)。作为典型的沙漠行星,其地表遍布沙丘与砾石,长期以来被认为缺乏稳定的液态水体,但美国宇航局的观测证实,火星存在少量水,2015 年 9 月 28 日更是正式宣布火星存在流动水的证据,为行星探测提供了重要线索。

火星大气以二氧化碳为主,具有稀薄寒冷的特点,沙尘常年悬浮于大气中,导致每年频繁发生尘暴。其两极分布着由水冰与干冰构成的极冠,极冠规模随季节变化呈现消长规律。地质活动方面,火星相对沉寂,地表地貌多形成于远古时期,主要包括陨石坑、火山和峡谷等,其中包含太阳系最高的山峰 —— 奥林帕斯山,以及最大的峡谷 —— 水手号峡谷。

火星南北半球存在显著地形差异:南半球以古老的陨石坑高地为主,北半球则多为较年轻的平原。此外,火星拥有两颗形状不规则的天然卫星 —— 火卫一与火卫二,科学界推测其可能为捕获的小行星。在地球上,火星肉眼可见,最高亮度可达 - 2.9 等,虽不及木星与金星明亮,但具备独特的观测价值。

火星的自转轴倾角与自转周期均与地球接近,而公转周期约为地球公转周期的两倍。其与地球的距离存在显著变化,最近时约为 5500 万公里,最远时则超过 4 亿公里,两者约每 15 年迎来一次近距离接触。历史上的 2003 年 8 月 27 日,火星与地球距离仅约 5576 万公里,创下近 6 万年来的最近纪录;据天文学家推算,公元 2366 年 9 月 2 日两者距离将达约 5571 万公里,2287 年 8 月 28 日更将接近至约 5569 万公里。通常,火星与地球距离较近的年份,是实施火星登陆任务与地面观测的理想时机。

在文化语境中,火星的象征意义因文明而异。西方文化中,火星常与战争相关联,因其鲜红的色彩被称为 “红色行星”。古埃及人曾将其奉为农耕之神,古希腊人将其与战神阿瑞斯相联系,古罗马人则命名为 “战神玛尔斯”(Mars),北欧神话中对应战神提尔,英语中的 “三月(March)” 也源于此。

中国古代称火星为 “荧惑星”,得名于其红色荧光如夜火般的外观。由于其亮度频繁变化,且运行轨迹时而西东、时而东西,运动规律复杂难测,故赋予 “荧惑” 之名。

作为太阳系中与地球具有诸多相似性的行星,火星被认为是最有可能存在地外生命的候选者之一,其探索价值随着航天技术的发展持续提升。

版权声明:本文为用户投稿的文章,火星天文网发布此文仅为传递信息,不代表火星天文网赞同其观点,不对对内容真实性负责,仅供用户参考之用,不构成任何投资、使用建议。请读者自行核实真实性,以及可能存在的风险,任何后果均由读者自行承担。著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。